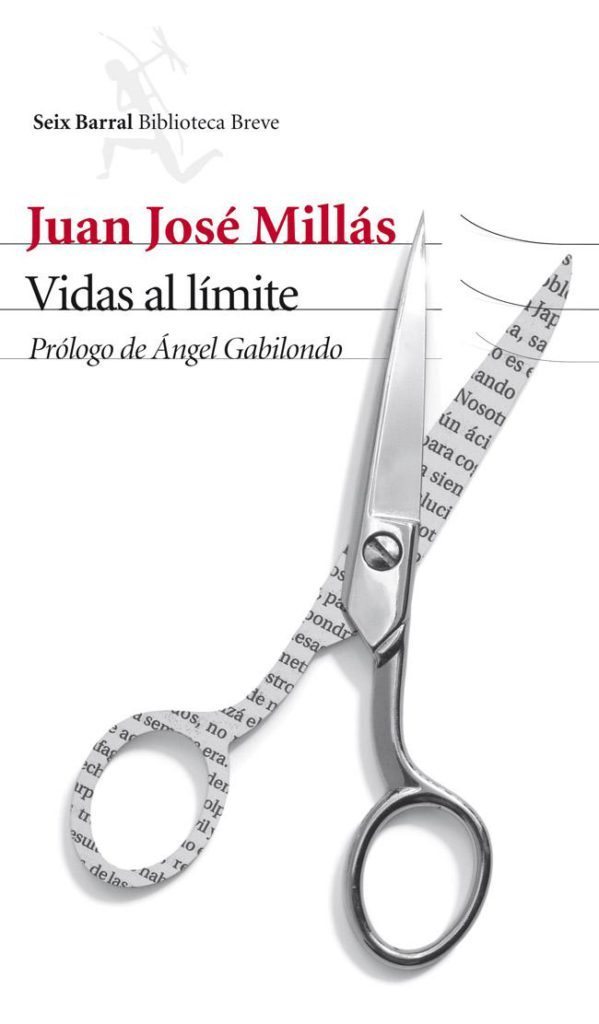

Seix Barral recoge en Vidas

al límite (2012) los mejores

reportajes publicados por Juan José Millás en El País semanal. La cotidianidad de la fama (Penélope Cruz, Pedro

Almodóvar, Ronaldo y La Mala Rodríguez), la normalidad de lo anormal (en “Ciego

por un día”, “Son 15 minutos. Dejas de respirar. Y fuera” u “Horror en Sierra

Leona”), la necesidad de lo infravalorado (a través de quienes trabajan en el

hogar de forma invisible para el sistema económico), las experiencias de

inexpertos (en lugares exóticos como Nueva Delhi o Tokio), y hasta la vida de

una mosca (el primero y quizá por ello el mejor de todos los textos de este

libro) se conjugan casi formando una novela coja y acojonante de 19 capítulos,

con prólogo de Ángel Gabilondo.

Seix Barral recoge en Vidas

al límite (2012) los mejores

reportajes publicados por Juan José Millás en El País semanal. La cotidianidad de la fama (Penélope Cruz, Pedro

Almodóvar, Ronaldo y La Mala Rodríguez), la normalidad de lo anormal (en “Ciego

por un día”, “Son 15 minutos. Dejas de respirar. Y fuera” u “Horror en Sierra

Leona”), la necesidad de lo infravalorado (a través de quienes trabajan en el

hogar de forma invisible para el sistema económico), las experiencias de

inexpertos (en lugares exóticos como Nueva Delhi o Tokio), y hasta la vida de

una mosca (el primero y quizá por ello el mejor de todos los textos de este

libro) se conjugan casi formando una novela coja y acojonante de 19 capítulos,

con prólogo de Ángel Gabilondo. |

| Millás en Hoy por hoy |

Hace unos viernes, en el programa de Hoy

por hoy, de la Cadena Ser, ‒donde suele colaborar Millás de 10 a 11 con

recomendaciones poéticas, debates y entrevistas (entre otras muchas cosas)‒, él

mismo denunciaba el cambio acentual que algunos apellidos sufren en boca o

manos de otros, normalmente desconocidos. “De pequeño me llamaban Millas,

cuando mi herencia paternal es aguda”, se quejaba el valenciano. A lo mejor

este apodo no estaba mal encaminado y era una forma adecuada de auspiciar y

describir la escritura de Millás: delimitando millas de tiempos, espacios,

costumbres, afectos y defectos en una vida desenfrenada, desordenada e

ilimitada a través de una sintaxis frenada, ordenada y limitada: de forma

asombrosa. Pues el periodista-escritor que es este a veces Jekyll a veces Hyde

se pega como una lapa a la “sombra” (como él llama) de sus protagonistas, a

veces reales, a veces no.

Vidas

al límite (reseñado en El País por Jesús Ruiz Mantilla) comienza con unas palabras de Ángel Gabilondo que

definen de forma frenada, ordenada y limitada los temas ‒coincidiendo con los

epígrafes de sus palabras introductorias‒: “la sombra de la escritura”, “la

mirada dislocada” y “la maravilla de lo corriente”.

Los reportajes no se ordenan

cronológicamente; tampoco alfabéticamente ‒algo que inquieta a nuestro autor,

tal como expresa en su novela El orden

alfabético (1998)‒. De ahí que, pese a englobar catorce años de

publicaciones en El País Semanal (de 1998 a

2012), el primero sea “Biografía de una mosca” (2008). En estas líneas, ya de

Millás ‒no hay duda‒, uno siente que se acomoda (en la cama, en el sillón, o en

el metro, de pie) mental y físicamente, al gozar de una escritura buena:

sintáctica y literariamente. La fluidez que causa la claridad con la que narra

lo observado a veces ocasiona un desenfreno que obliga a releer expresiones que

a simple vista no parecían contener nada implícito; pero siempre lo tienen.

Catalina es una mosca que sirve de modelo para lo que posteriormente Millas

hará con personas. Dicho así suena algo tenebroso, casi morboso. Y puede que lo

sea. El escritor aprovecha la sumisión del insecto para observarla. Admira sus

movimientos, su estructura..., su vida, al fin y al cabo; pues esta dura poco

(no más de treinta días), en comparación con la de la mayoría de los humanos.

Se siente mal al ver cómo una hora suya (de él) equivale a varios años suyos

(de ella).

Por otro lado, el alzheimer de Pasqual

Maragall no le impide regalarnos algunas claves para entender el mundo de las

vidas al límite («‒Este hombre es muy nervioso, no se da cuenta de que para que

se dé la circunstancia del conocimiento tiene que haber tranquilidad» (68)) en

uno de los pocos diálogos que rescata Millás; pues su subjetividad nos traslada

‒por paradójico que parezca‒ los hechos más fielmente.

En todos los relatos se aprende (además

de interesantes recomendaciones ‒Viaje

sin mapas, de Graham Greene, en “Horror en Sierra Leona”; «aquel verso de

Rilke según el cual la belleza no es más que ese grado de lo terrible que

todavía soportamos» o El elogio de la

sombra, de Tanizaki, en “Viaje a Japón”‒) sobre los temas que tratan; inquietudes

que no suelen aparecer en las conversaciones cotidianas pero que siempre tienen

relación con esta coloquialidad que es la existencia. La documentación analítica

que acompaña a la literatura de Millas (la “disección” de la realidad que

llaman algunos) la vinculan estrechamente con la locura. En el reportaje sobre

la eutanasia (“Son 15 minutos. Dejas de respirar. Y fuera” ‒base de su última

novela: La mujer loca‒), la ansiedad

humana de acabar voluntariamente con una vida inhumana nos la traslada Millás

con paréntesis reflexivos que sirven de trinchera en una guerra donde el

contrario no teme a la muerte:

Abandonamos

la habitación. Cuento mentalmente los pasos que damos hasta el ascensor, los

segundos que tarda en llegar, el número de letras de la palabra ascensor (ocho,

tres vocales y cinco consonantes, una rareza) (207).

Esta paranoia nos hace definir la

literatura-locura de Millas como “literacura”; recogiendo así su cuidado por la

letra, la palabra (La lengua madre), y la simbiosis tan rica y perfecta (como

las moscas de laboratorio que nos preceden evolutivamente) entre el arte y la privación

del uso de la razón. ¿Qué alude a qué? ¿Cuáles son los límites de la literatura

y la locura? ¿Son habitables? ¿Forman parte de la misma parcela? ¿Quién está

dentro o encima de quién? O, por el contrario, ¿están al mismo nivel? ¿Son

vecinos? O ¿forman parte de distintas “realidades”? ¿Qué es la realidad?

Tanta pregunta me abrió el apetito. No

sé si literal o locamente. Quizá respondan a esto del 11 al 15 de agosto en el

Curso de verano “Literatura y locura: los límites habitables” que dirige, en

colaboración con la Fundación Manantial, Raúl G. Gómez en la UIMP (Santander),

donde escritores (Millás entre ellos) y psiquiatras debatirán al respecto.

Mientras leemos Vidas al límite podemos pensar en Un mapa de la realidad (2005), donde Millas recopila algunos de los

pasajes de la Enciclopedia Espasa, causa de su actual desempeño vital. Si

resulta poco atractiva esta idea, basta con la introducción del propio Millás a

la misma: unas piezas aparentemente independientes se entrecruzan formando un

engranaje de la realidad, como ocurre con los reportajes, y con sus personajes.

Sirva de ejemplo, ya para terminar, un pasaje del último y más reciente texto (“Viaje

a Japón” ‒en la edición de Seix Barral se echan en falta las fotografías de

Jordi Socías, aunque los símiles de Millas contrarrestan esta ausencia‒):

Tokio

es una maquinaria descomunal, productora de un orden mecánico, sin alma, que recuerda

al de las piezas transportadas por las cadenas de montaje. Cada tokiota es una

de las piezas del conjunto y se mueve arrastrado por una fuerza que parece

ajena a su voluntad. Hay en el barrio de Shibuya, por ejemplo, un cruce famoso

que tiene dos pasos de cebra en forma de cruz, y que siendo el más transitado

del mundo resulta el menos caótico. Cuando uno espera, junto a cientos de

personas, que el semáforo cambie y ve las decenas de transeúntes que aguardan

también en la acera de enfrente, piensa que el choque entre los dos ejércitos

dejará innumerables heridos o muertos sobre la calzada. Pero la verdad es que

cuando el semáforo cambia a verde y las multitudes de uno y otro lado se ponen

en marcha, sucede un milagro inexplicable y es que en el momento de

encontrarse, en vez de chocar, los viandantes se entretejen como átomos

programados o como los hilos de un telar, formando por unos instantes un tapiz

homogéneo en el que alterna el color oscuro de las nucas que van con el color claro

de los rostros que vienen (330-331).

|

| Cruce de Shibuya (imagen de Joel Albarrán en La Vanguardia) |

En la tira roja que presenta el libro (y

que tanto se pierde ‒seguramente por eso también vuelve a aparecer en la solapa

de la contraportada‒) se resumen algunos comentarios que importantes

escritores, medios o periodistas han dicho sobre Vidas al límite:

«Una

batalla sin cuartel contra la costumbre... La literatura periodística de Millás

es indispensable», Javier Cercas, El País.

«Ha

dado impronta literaria a los géneros periodísticos... Una mirada singular y

comprometida», Jurado del Premio Manuel Vázquez Montalbán, 2011.

«Su

originalidad crítica en el tratamiento de los temas de actualidad y su

excelencia formal hacen tan reconocibles como esperadas sus columnas», Jurado

del Premio Francisco Cerecedo, 2005.

«Agudeza

e imaginación... Conjuga voz y mirada para iluminar los múltiples repliegues de

la realidad», Ana Rodríguez Fisher, Babelia.

«Derriba

el mundo y descubre su trastienda... Millás, está claro, sigue siendo un

maestro», Saúl Fernández, La Nueva España.

«Una

mirada transgresora y llena de sutileza que transforma la realidad, la

reinterpreta y la ficcionaliza», Iñigo Urrutia, El Diario Vasco.

«Creador

de mundos y viviseccionador de monstruos de la prensa», Joan Barril, El Periódico.

«Millás

reclama lo que los formalistas rusos estudiaron como esencia de la literatura,

romper el automatismo del lenguaje, que es hacerlo con la penosa rutina de la

vida», Antonio Garrido, Córdoba.

En definitiva, una delimitación de las

vidas, en sus millas (espaciales y temporales) y sin comillas (al

estilo de Millás).

No hay comentarios:

Publicar un comentario